'Tu s’femm’na! L’Irpinia delle donne': riflessioni a partire dalle interviste raccolte nel libro

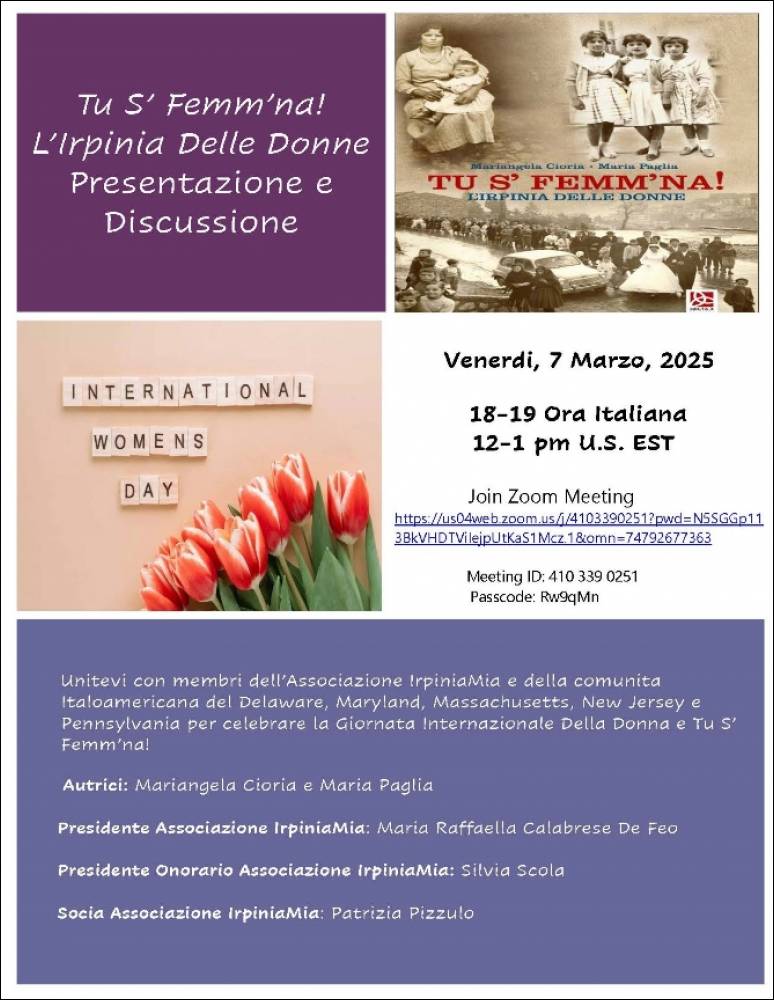

INTERNATIONAL WOMENS DAY. Presentazione e discussione del libro di Mariangela Cioria e Maria Paglia, Tu s’femm’na! L’Irpinia delle donne

Domenica, 09/03/2025 -

Domenica, 09/03/2025 -

INTERNATIONAL WOMENS DAY. Presentazione e discussione del libro di Mariangela Cioria e Maria Paglia, Tu s’femm’na! L’Irpinia delle donne, Grottaminarda(AV), Delta3, 2023.

1. Per un archivio della memoria. L’incontro on line, che ha avuto luogo la vigilia della festa della donna, è stato organizzato e condotto dalla prof.ssa Mena Scavina Baldi della University of Delaware e ha rappresentato una prima occasione in vista di un progetto di collaborazione riguardo l’emigrazione di donne del Sud Italia negli Stati Uniti. Al centro dell’incontro è stato il libro di Mariangela Cioria e Maria Paglia, libro, di cui NOIDONNE ha già parlato con un’intervista alle autrici a cura di Lucia Gangale, in occasione della pubblicazione.

Dopi i saluti del sindaco di Trevico (AV), dott. Nicolino Rossi, hanno preso la parola la prof.ssa Maria Raffaella Calabrese De Feo, presidente dell’associazione “IrpiniaMia”, Silvia Scola autrice e sceneggiatrice, figlia del regista Ettore Scola (nativo di Trevico), presidente onoraria di “IrpiniaMia”, la dott.ssa Patrizia Pizzullo di “IrpiniaMia”. A seguire un giro di presentazione delle amiche italo-americane, fra cui le prof.sse Gabriella Finizio e Carmela Brown, che hanno espresso,tutte,il desiderio di approfondire questa conoscenza in vista del comune progetto sull’emigrazione.

Il libro, che raccoglie sessanta interviste a donne Irpine (nate tra gli anni dieci e gli anni settanta del secolo scorso, di cui 48 nella prima metà del secolo), vuol essere un assaggio del grande lavoro svolto fin qui da Mariangela Cioria, che a partire dal 1997 ha raccolto più di ottocento interviste. Al tempo stesso rappresenta un primo passo per la creazione di un archivio della memoria popolare. Un archivio della memoria orale (non solo di fatti narrati, di vita vissuta, non solo del dialetto o dei dialetti irpini, ma anche un archivio di voci perchè nel libro possono essere ascoltati grazie ad un QRCode i brani delle interviste). Un archivio della memoria che, per come è nato e tuttora conservato (al di fuori di un’istituzione, tutto basato sulla passione di una sola persona), corre il rischio di cadere nell’oblio, se qualche istituzione non si farà carico di conservarlo e promuoverne la conoscenza.

Nato da un incontro tra due amiche, Mariangela Cioria e Maria Paglia, Tu s’ femm’na, si divide in tre parti, la prima, un saggio introduttivo (“Donne standate”, pp. 15-100) di Maria Paglia, a sua volta suddiviso in quattro capitoli (famiglia, istruzione, emigrazione e lavoro), la seconda “Testimonianze” (pp. 111-258) è la raccolta delle sessanta interviste curate da Mariangela Cioria. La terza, “I contributi”, è una raccolta di venti interventi di donne che hanno risposto ad una sollecitazione delle autrici e hanno raccontato la propria esperienza di donne a fronte di quella che era stata l’esperienza delle generazioni precedenti. Alle tre parti vanno aggiunte una premessa della prof.ssa Maria Raffaelle Calabrese De Feo, una prefazione della prof.ssa Luisella Battaglia bioeticista, una postfazione di Silvia Scola. Alla fine dunque ha visto la luce un libro, in cui le donne sono soggetto e soggetto, un libro sulle donne scritto da donne: in tutto tra narratrici e scrittrici 85 donne.

2. L’emigrazione. Maria Paglia, nel suo intervento si è soffermata sull’emigrazione, in particolare su quella verso l’America, ricordando la condizione non solo di coloro che partivano, spesso i mariti da soli, ma anche di coloro che restavano («nell’emigrazione che chi parte e c’è chi resta»), sottolineando soprattutto la condizione delle mogli, cui spettava il compito di portare avanti la famiglia (e a volte diventavano vedove bianche), non di rado anche dovendosi sobbarcare il lavoro dei campi e l’accudimento degli anziani e degli animali, sotto l’occhiuta sorveglianza dei suoceri e del vicinato (e non mancarono tragedie e allora a pagarne le conseguenze erano anche i figli, che restavano orfani). Certo le donne, forse ancor più degli uomini, anche nella dolorosa esperienza dell’emigrazione seppero spesso trovarne motivi positivi e proprio da quell’esperienza così dura non poche, soprattutto quelle che partirono con i mariti, trassero un contributo decisivo, ancorché doloroso, per la loro emancipazione familiare e sociale.

Ma quali erano i rapporti tra coniugi e tra familiari quando a dividerli erano distanze per l’epoca insuperabili, o meglio, come mantenevano i rapporti, soprattutto quando a dividerli era l’Oceano? Passavano anni, a volte decenni, prima che ci si potesse riabbracciare. Maria Paglia si è soffermata proprio su quest’aspetto, individuando, nei modi della comunicazione, una linea di ricerca che potrebbe rivelarsi fruttuosa soprattutto se vedesse la collaborazione dei protagonisti dell’emigrazione e dei loro figli e nipoti. Ora, per un lavoro del genere è necessario individuare le fonti su cui lavorare e, non occorre dirlo, la bibliografia esistente.

Accanto ai dati ufficiali di cui ci si può servire c’è peraltro un’altra strada in parte conseguente in parte parallela, in qualche modo sull’esempio di ciò che ha fatto Mariangela con le sue interviste: una ricerca di quelle fonti private che, se si è fortunati, si potrebbero trovare presso le famiglie di emigrati. Molto interessante sarebbe poter esaminare la corrispondenza, per esempio, o i racconti dei messaggeri (per comodità definiamo così gli emigrati che tornavano al paese portando con sé anche i saluti dei compaesani emigrati ai loro famigliari)che riportavano filmini e registrazioni dei familiari fatti nel paese d’origine.

3. Racconti. Mariangela Cioria ha concluso l’incontro attingendo ancora una volta dalla sua inesauribile miniera di testimonianze, estraendovi lacrime cristallizzate, quelle delle donne che sono emigrate perché hanno conosciuto la fame: «abbiamo mangiato pane e coltello», dice Carolina perché non c’era companatico da tagliare e il coltello serviva solo per tagliare il pane. Questa era la situazione che costringeva a partire ed era un partire verso l’ignoto: «Amm' lassatru cert' p' l' incert'». Carolina è tornata, ma c’è chi è partita pensando di tornare, magari appena celebrate le nozze, lasciando il corredo al paese e pensando di tornare a prenderlo, manon è più tornata. Molti ricordi sono legati all’arrivo dei pacchi dall’America: per lo più contenevano vestiario, ma per i bambini non mancava mai un gioco. E poi c’è la storia di Vito che, partito a 18 anni nel 1883 non è più tornato: non ha mai conosciuto Gelsomina la sorellina nata nel 1904, ma non mancherà di chiamare Gelsomina, col nome della sorella, la sua prima figlia, conservando in America la tradizione della supponda. Dietro un nome c’è tutto un paese, una tradizione. E, inespressa, una malinconia e una nostalgia di povera gente.

Maria Paglia

Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®

Lascia un Commento